Il futuro ci riporta al Medioevo?

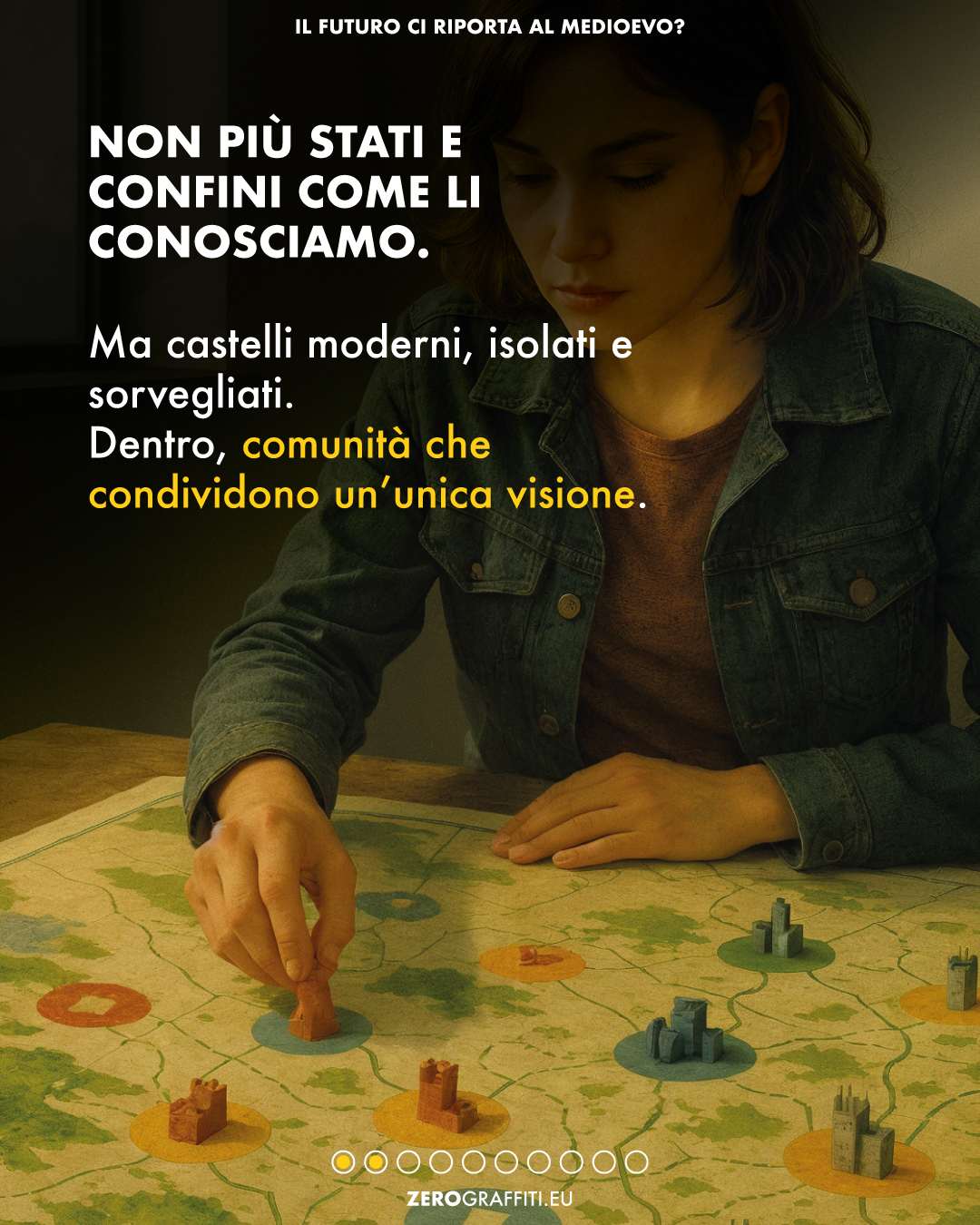

Una nuova mappa del mondo.

Non più stati, non più continenti. Ma castelli.

Sparsi, scollegati, sorvegliati. Ognuno con le sue leggi, i suoi simboli, la sua lingua.

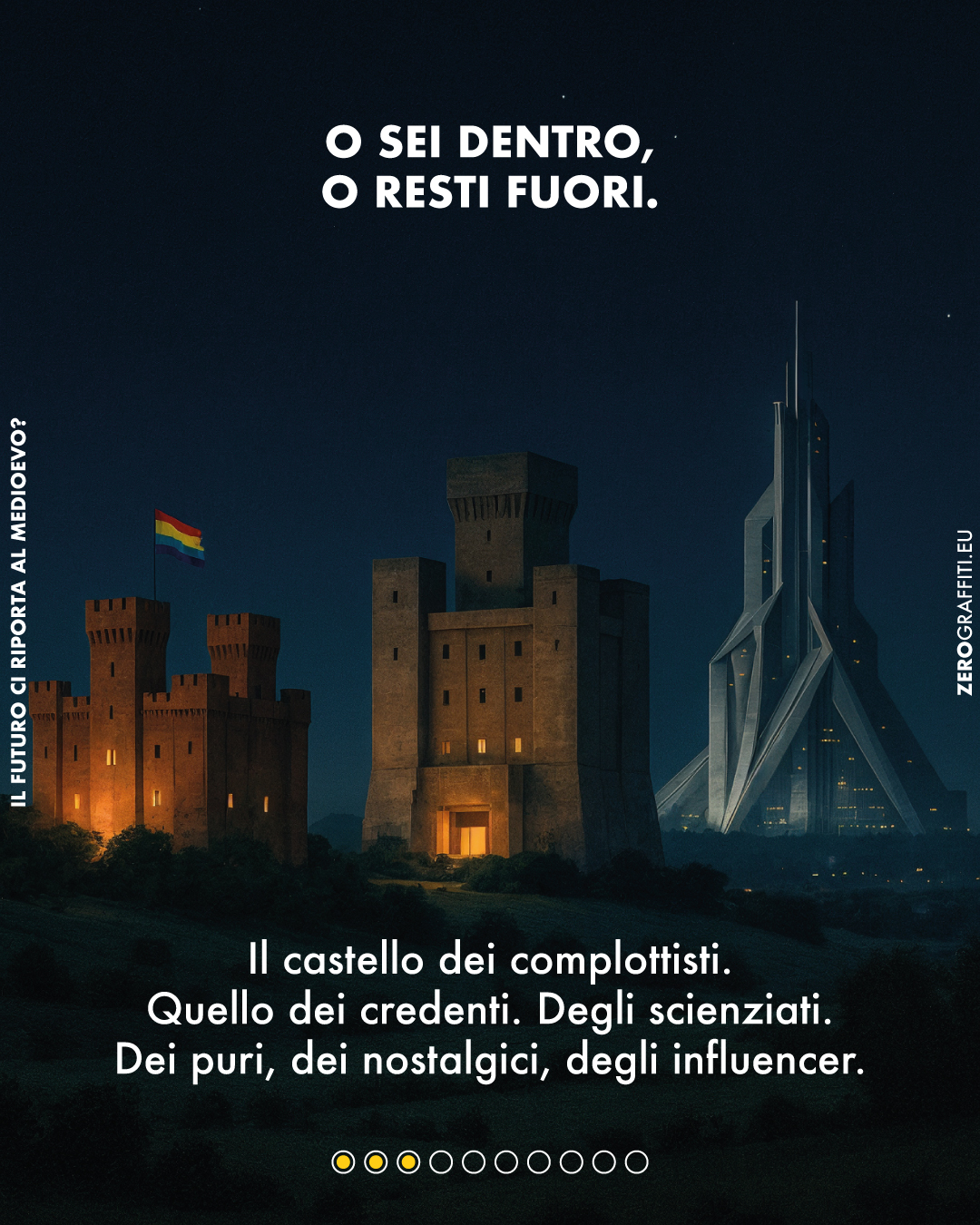

C’è il castello dei puri, quello dei complottisti, quello degli scienziati. Il castello dei gay, quello dei tradizionalisti, quello dei credenti. C’è il castello del benessere e quello del caos, spesso l’uno contro l’altro.

Fuori dai muri, chi non si riconosce in nessuna bandiera vaga tra questi mondi: osserva, partecipa, fugge. A volte viene accolto, più spesso respinto. E mentre i castelli si blindano, il paesaggio si fa ostile. Ogni differenza è minaccia, ogni ombra sospetto.

Non è un romanzo distopico. Potrebbe essere una visione del futuro. Ma anche una descrizione del presente.

La frammentazione del mondo non è un rischio: è già in corso.

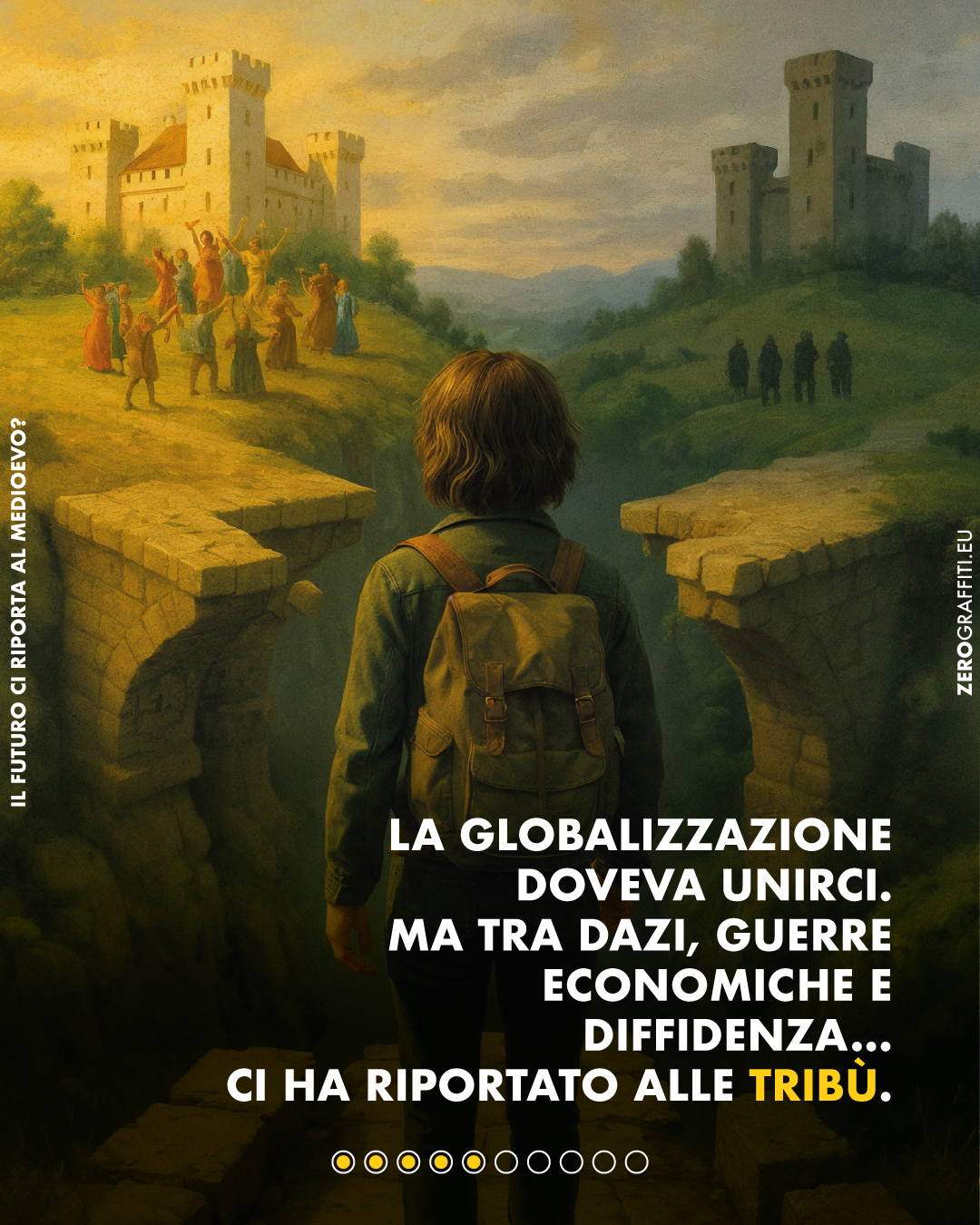

La globalizzazione aveva promesso ponti, scambi, contaminazioni. Ma il suo esito è ambiguo: per ogni frontiera che si apriva, ne spuntava una nuova, più invisibile e rigida.

Dazi, guerre commerciali, ritorni sovranisti, reti sociali chiuse e autarchiche. Il multiculturalismo non ha prodotto società più aperte, ma identità più impaurite. La vicinanza forzata ha esasperato le differenze. E il bisogno di sentirsi parte di qualcosa ci ha riportato alle tribù.

Come nel Medioevo, la mappa politica si sgretola in enclavi ideologiche: territori mentali chiusi, che parlano solo con chi condivide lo stesso codice.

L’ignoranza non è scomparsa. Ha solo cambiato forma.

Viviamo sommersi dai dati, ma non più capaci di leggerli. L’intelligenza artificiale ci supporta, ma toglie esercizio alla nostra. Delegare non è più scelta: è abitudine.

Secondo Bryan Bergeron (Dark Ages II), potremmo essere a un passo da un nuovo medioevo informativo: la conoscenza è fragile, memorie digitali a rischio, formati che si perdono in pochi anni. Stiamo accumulando sapere in contenitori che non sappiamo più gestire. E le nuove generazioni rischiano di vivere circondate da dati senza possederne il significato.

Come nel Medioevo, pochi capivano il latino dei testi. Oggi pochi capiscono il linguaggio degli algoritmi.

Abbiamo sostituito il pensiero critico con la fede digitale.

Ogni giorno, milioni di persone si affidano a oracoli algoritmici: il feed, il trend, la news suggerita. Gli influencer sono nuovi profeti. Le emozioni sostituiscono i ragionamenti. I simboli contano più dei contenuti.

James Bridle, in La nuova età oscura, parla proprio di questo: un mondo iperconnesso che anziché illuminarci, ci acceca. Un mondo dove non comprendiamo ciò che ci guida, e ci lasciamo condurre da ciò che ci rassicura.

Il futuro di Idiocracy, con il suo culto dell’inutile e dell’immediato, non è poi così assurdo. La cultura si piega al mercato dell’attenzione. L’informazione diventa intrattenimento. E l’intrattenimento, dogma.

Il potere non è ovunque. È concentrato.

Nell’era digitale, chi controlla le piattaforme controlla la realtà. Non più re e imperatori, ma pochi attori globali: Google, Meta, Amazon. Sono loro a decidere cosa vediamo, quanto vale, chi vince.

Evgeny Morozov parla di “tecno-feudalesimo”: un sistema dove la libertà è un’illusione e la dipendenza una regola. Gli utenti sono servi della gleba connessi, che producono valore senza sapere per chi. Le piattaforme sono castelli. Le regole, opache. E la legge, imperscrutabile.

E allora? Che ne facciamo di questa visione?

Non è una previsione. Non è un panico morale. È un segnale.

Stiamo tornando al medioevo ogni volta che cediamo alla paura dell’altro.

Ogni volta che accettiamo passivamente ciò che ci viene mostrato.

Ogni volta che scegliamo l’appartenenza cieca al posto della complessità.

La via d’uscita non è semplice, né unica. Ma inizia con la consapevolezza.

Con il coraggio di vedere che questa è la strada, se non facciamo qualcosa per evitarla.